監修:大阪大学大学院医学系研究科

医学科教育センター 教授 和佐勝史先生

SBSの診断

SBSは、腸管を大量に切除した結果起こる病態であるので、手術中に残存腸管の長さが測定され、手術所見に記載されていれば診断は容易である。手術所見が得られない場合、上部消化管造影法により、残存腸管のおおよその長さを評価することができる(図1)。

図1 残存小腸(矢印)25cmの短腸症候群の消化管造影

和佐勝史先生ご提供

胃、十二指腸、上行結腸も造影されている。

SBSの主な症状

・栄養障害、下痢、脱水、体重減少が主な特徴である

・外科的切除後の機能的腸管順応にもかかわらず、多くのSBS患者は、必要な水分および栄養の補給・維持のために非経口的栄養補助の持続的な使用を必要とする

・欠乏する栄養素によって症状は多岐にわたる

腸管切除による栄養吸収の変化

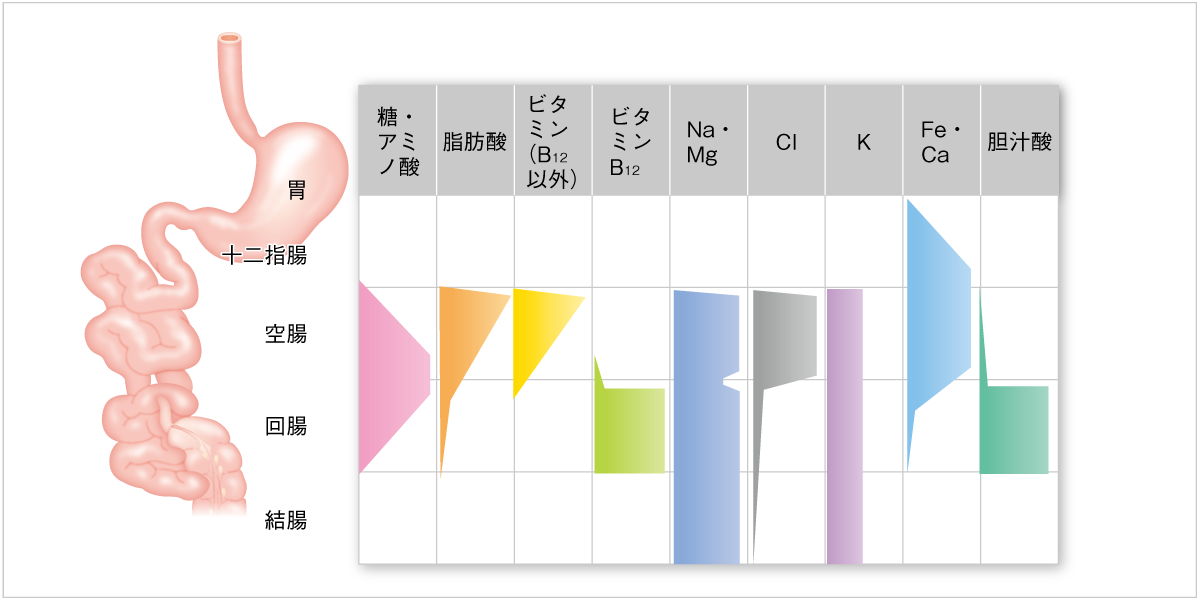

腸管は、部位によって吸収できる栄養素が異なるため(図2)、切除部位、長さによってSBS患者の吸収できる栄養素も異なる。

ビタミンB12と胆汁酸以外の栄養素は空腸で吸収されるものが多いため、空腸切除後は有意に栄養吸収が低下するが、回腸の絨毛長が延長し、その機能はその後代償される。そのため、残存回腸の有無がSBS患者の予後を左右する。

また、結腸温存により水分や電解質の損失が有意に減少し、特に、回盲部の有無はSBS患者の経過予測のために重要である。

図2 正常腸管での各種栄養素の吸収部位

千葉正博ほか:臨床栄養:117(6):645-651,2010

SBSの病期分類

腸管切除後の臨床経過は大きく3期に分けられる(表2)。

第1期

多量の下痢にともなう水分と電解質の喪失が起こる。中心静脈栄養(Total Parenteral Nutrition:TPN)による栄養投与で水分、電解質の補充の必要がある。

腸管麻痺期:水分、電解質に注意しながら管理する。

腸管蠕動亢進期:腸蠕動の亢進のために頻回の水様下痢をきたす。水分、電解質を中心に、すべての栄養素の喪失を引き起こしやすい。このため、1ヵ月以上のTPNを要することが多い。

第2期

残存腸管の再生が促進され、吸収能の改善にともない下痢が改善される場合が多い。経腸栄養(Enteral Nutrition:EN)を開始し、TPNの投与を減少させる。

第3期

残存する腸管が適応する時期である。そのため、この時期はENを推し進め、TPNからの離脱を図る。

表2 SBSの術後経過と病態

| 期間 | 病態と栄養管理 | ||

|---|---|---|---|

| 第1期 | 術後1ヵ月以内 | 腸管麻痺期(術後2~7日) | ・多量の下痢にともなう水分と電解質の喪失 ・TPNは必須 |

| 腸管蠕動亢進期(術後3〜4週間) | |||

| 第2期 | 術後1~3ヵ月 | ・消化吸収能および下痢の改善 ・経口摂取(EN)の開始 |

|

| 第3期 | 術後4~12ヵ月 | ・腸管機能の回復 ・ENへの移行、TPNからの離脱 |

|

日本静脈経腸栄養学会 編集:日本静脈経腸栄養学会

静脈経腸栄養ハンドブック、

2011年6月第7版、P373より作表

消化吸収能に影響を及ぼす因子

腸管切除部位や残存腸管の長さによって栄養素の吸収能が異なり、予後にも影響する。SBSの消化吸収能に影響を及ぼす因子には下記が挙げられる。

・手術時年齢

・残存小腸の長さ

・回盲弁の有無

・残存小腸の病変の有無

・合併切除臓器の有無

・切除小腸の部位

日本静脈経腸栄養学会編集:

日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養ハンドブック、

2011年6⽉第7版、P372